Créons une vague de changement vers un siècle sans guerre

Le 1er août 2025, à l’occasion de la célébration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président de la Soka Gakkai, Minoru Harada, a publié un discours, que vous trouverez ci-dessous.

Cette année marque le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre totale qui a englouti les populations d’innombrables nations. On estime que les victimes, d’un nombre bien supérieur à 60 millions de personnes, représentaient plus de 3 % de la population mondiale ; la grande majorité des victimes étaient des civils, y compris des femmes et des enfants.

J’éprouve la peine la plus profonde en pensant à toutes celles et tous ceux qui, dans toutes les nations, ont perdu leur précieuse vie pendant la guerre et, en tant que pratiquant du bouddhisme, je prie sincèrement pour qu’ils reposent en paix.

Quelles que soient la nationalité ou l’appartenance ethnique, la douleur de perdre des membres de sa famille ou des êtres chers est la même pour tout le monde.

En ma qualité de citoyen japonais, mû par une profonde réflexion sur cette page de l’Histoire, je voudrais réaffirmer mon serment solennel d’œuvrer à l’instauration de la paix, non seulement dans la région de l’Asie et du Pacifique, où les actes passés du Japon ont causé une dévastation et une détresse colossales, mais également dans le monde entier.

À l’approche du 15 août, date qui marque la fin de la guerre pour le Japon, je me remémore le long poème intitulé « Le 15 août – Aube d’un jour nouveau », que le troisième président de la Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, a composé en août 2001.

La guerre a eu un impact considérable sur la vie du président Ikeda pendant son adolescence : sa maison familiale a été détruite à deux reprises, et l’aîné de ses frères est mort au front. Lors du premier été du XXIe siècle, il nous a transmis un témoignage de ses déchirantes expériences du temps de la guerre, par les paroles suivantes :

La vie de notre foyer a volé en éclats,

notre famille a été plongée

dans des abysses de misère. . .

Mais nous étions loin d’être les seuls,

d’innombrables personnes versaient des larmes amères

exprimant leurs douloureux tourments

sous le fardeau d’une peine incommensurable.

Chaque année, le retour

du 15 août

emplit mon cœur d’indignation1.

Le président Ikeda a également souligné dans ce poème que les souffrances indicibles endurées par les personnes ordinaires s’étaient répandues dans tous les recoins de la planète. Il a ajouté que les individus qui cherchaient à diriger ne devaient jamais, au grand jamais, et pour toute l’éternité, oublier ce que les peuples du monde avaient vécu pendant la guerre.

Le mouvement pacifiste de la Soka Gakkai puise ses origines dans le combat de notre président fondateur Tsunesaburo Makiguchi et de notre deuxième président Josei Toda : en dépit de l’oppression exercée par le régime militariste, qui a conduit à leur emprisonnement en juillet 1943, ils sont restés inébranlables dans leur engagement pour la paix et le bien-être des êtres humains, fondé sur le respect de la dignité de toute vie, principe central du bouddhisme de Nichiren.

Ce que j’ai moi-même enduré pendant la guerre a également laissé une marque indélébile sur ma vie personnelle. Je suis né en novembre 1941 à Asakusabashi, un quartier populaire de l’est de Tokyo, un mois avant que le Japon ne s’engage dans la guerre du Pacifique. J’avais 3 ans lorsque, au milieu de la nuit du 9 au 10 mars 1945, une tempête de bombes incendiaires s’est abattue sur les quartiers densément peuplés de la ville, faisant brûler des zones entières dans de vastes tourmentes de feu et causant la mort de quelque 100 000 personnes. L’horreur que j’ai ressentie lorsque ma mère et moi avons pris la fuite à travers les rues en proie aux flammes reste encore aujourd’hui profondément gravée dans ma mémoire.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons évité de justesse l’horreur d’une troisième guerre mondiale, mais les atrocités se sont répétées à maintes reprises. Aujourd’hui encore, les conflits armés et les hostilités se poursuivent dans diverses régions du monde, notamment en Ukraine et à Gaza, où persiste une situation catastrophique. Le nombre croissant de victimes civiles et l’aggravation des crises humanitaires sont plus que préoccupants.

Quelles que soient la nationalité ou l’appartenance ethnique, la douleur de perdre des membres de sa famille ou des êtres chers est la même pour tout le monde. La guerre a touché des gens partout et, bien que de manière différente, de nombreuses personnes dans le monde ont éprouvé un sentiment similaire de perte et de vulnérabilité lors de la pandémie de COVID-19 de ces dernières années.

J’ai le cœur brisé en pensant à celles et à ceux qui ont perdu la vie et aux membres de leur famille qui ont survécu.

Les hostilités entre Israël et l’Iran, qui ont éclaté en juin et suscité une vive inquiétude sur le plan international, se sont heureusement apaisées et une nouvelle escalade a ainsi été évitée. De même, concernant le conflit qui se prolonge en Ukraine et la situation à Gaza, j’espère sincèrement qu’un dialogue soutenu et des efforts diplomatiques persistants de la part de toutes les parties concernées aboutiront à la cessation du conflit et à l’ouverture d’une voie vers un règlement durable dès que possible.

Le préambule de la Charte des Nations Unies, qui a été établie en 1945 en tenant compte des leçons tirées des deux guerres mondiales, contient l’engagement suivant : « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances. » Et pourtant, combien de pays sont-ils réellement restés à l’abri du fléau de la guerre ces huit dernières décennies ? En ce sens, la tâche de faire naître le monde pacifique envisagé par la Charte est loin d’être accomplie.

Amitié avec les pays voisins

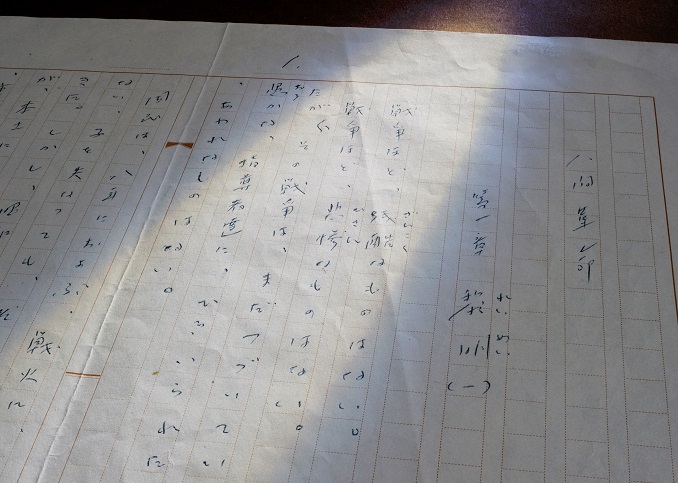

En décembre 1964, le président Ikeda m’a remis un ensemble de manuscrits : les treize premiers épisodes du roman La Révolution humaine, destinés à être publiés en feuilleton dans le quotidien de la Soka Gakkai, le journal Seikyo, pour lequel je travaillais en tant que reporter. C’était l’époque où la guerre du Vietnam, l’un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale, commençait à s’intensifier.

« Rien n’est plus barbare que la guerre. Rien n’est plus cruel. »

Lorsque j’ai lu ces premiers mots, que le président Ikeda avait écrits à Okinawa, théâtre de la bataille terrestre la plus féroce qui ait fait rage au Japon pendant la guerre, j’ai été frappé par la profondeur de son indignation et de son courroux.

Le quotidien a commencé à publier le roman en feuilleton le 1er janvier 1965, et j’ai été chargé de certaines tâches, comme la coordination avec l’illustrateur. Chaque jour, tout au long de cette période, je lisais nettement, entre les lignes de ses textes, la profonde détermination du président Ikeda à créer une solidarité indestructible pour ouvrir la voie vers un monde exempt de guerre, quels que soient les obstacles.

Ma participation au projet ne s’est poursuivie que pour les trois premiers volumes, mais, juste avant le début de la publication en feuilleton du chapitre « Guerre et paix » du volume 5, en avril 1969, le président Ikeda a écrit les phrases suivantes dans un article de magazine :

« Parmi les nombreuses photographies qui illustrent le bourbier de la guerre du Vietnam, aucune n’est plus déchirante ou poignante que l’image d’une mère et de son enfant fuyant la fusillade. […]

« S’il n’y avait pas eu la guerre, ils auraient probablement vécu une vie heureuse. Alors pourquoi, dans quel dessein ce bonheur leur a-t-il été volé2 ? »

J’ai gardé un cuisant souvenir de ces paroles parce que l’image de la mère et de l’enfant sur la photo me rappelait ce que j’avais moi-même vu et vécu pendant la guerre.

À l’époque, le président Ikeda avait appelé à plusieurs reprises au cessez-le-feu immédiat dans la guerre du Vietnam et à la négociation d’un accord de paix, exhortant la communauté internationale à accélérer les initiatives diplomatiques pour régler le conflit. Ses efforts inlassables pour demander qu’un terme soit mis au plus vite à cette tragédie reposaient toujours sur sa conscience profonde des souffrances endurées par les populations et sur l’inquiétude qu’il pouvait ressentir en tant qu’être humain pour un autre être humain.

Il priait pour les victimes de la guerre lors de ses visites dans les pays où le Japon avait infligé des souffrances et des épreuves inimaginables pendant la Seconde Guerre mondiale : la Birmanie (l’actuel Myanmar), la Thaïlande, le Cambodge et l’Inde, où il s’était rendu en 1961, l’année suivant son investiture en tant que troisième président, ainsi que la Chine, la Corée du Sud, les Philippines, Singapour, la Malaisie et l’Australie. Il a consacré sa vie à promouvoir l’amitié avec ces nations.

Si nous ne cultivons pas de façon continue une réflexion profonde sur l’histoire du passé et si nous ne nous efforçons pas constamment de tisser des liens d’amitié avec les pays voisins, il sera impossible d’ouvrir la voie vers la paix mondiale.

En dialoguant avec des personnes de ces pays, et aussi du Vietnam, de l’Indonésie et d’autres nations de la région du Pacifique, il a recueilli avec sincérité leurs témoignages sur les atrocités commises par le Japon pendant la guerre. Il s’est efforcé de préserver chacun de leurs mots pour la postérité en les publiant dans des articles du journal Seikyo et sous forme de dialogues dans des livres.

J’ai eu le privilège d’assister à ses dialogues avec ses interlocuteurs à de multiples occasions et j’ai eu l’honneur de l’accompagner lors de sa première visite en Chine en mai et juin 1974. Alors que je préparais ce voyage en tant que secrétaire en chef de la délégation, le président Ikeda m’a transmis la conviction que, si nous ne cultivons pas de façon continue une réflexion profonde sur l’histoire du passé et si nous ne nous efforçons pas constamment de tisser des liens d’amitié avec les pays voisins, il sera impossible d’ouvrir la voie vers la paix mondiale. C’est forts de cette conviction que nous nous sommes rendus à Pékin, via Hong Kong, où, lors d’une réunion avec des représentantes et représentants de l’Association d’amitié sino-japonaise, il a proposé des plans concrets pour promouvoir les échanges entre les jeunes et les femmes des deux pays.

Lors de sa deuxième visite en Chine, en décembre de la même année, il a rencontré le Premier ministre Zhou Enlai. Bien que gravement malade à l’époque, le Premier ministre chinois a exprimé avec vivacité son vœu de bâtir une amitié sino-japonaise qui se transmette de génération en génération. Il a également noté que le président Ikeda avait souligné à plusieurs reprises l’importance cruciale de promouvoir l’amitié entre les peuples chinois et japonais ; il a déclaré qu’il s’en félicitait grandement. Ces deux voyages en Chine ont jeté les fondations des échanges entre les jeunesses des deux pays et des échanges culturels et éducatifs qui se poursuivent jusqu’à ce jour.

Le respect du droit international humanitaire

C’est du deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, que le président Ikeda a hérité la détermination à construire un monde libéré des tragédies de la guerre, où tous les peuples peuvent vivre en paix, détermination clairement énoncée dans La Révolution humaine.

J’étais parmi les personnes présentes lorsque le président Toda a lancé sa déclaration appelant à l’abolition des armes nucléaires, au stade Mitsuzawa de Yokohama, le 8 septembre 1957. Je venais d’entrer au lycée cette année-là. La plupart des 50 000 personnes rassemblées en ce jour étaient des jeunes, mais on pouvait s’apercevoir, en regardant autour de soi, que toutes les générations étaient représentées, même des enfants accompagnés de leur mère. Le président Toda a déclaré que l’utilisation des armes nucléaires devait être condamnée radicalement et en toutes circonstances afin de protéger le droit inviolable à la vie de tous les peuples du monde.

Au fil des ans, chaque fois que je me replonge dans cette déclaration, une conviction me vient toujours à l’esprit : la catastrophe causée par les armes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki ne doit jamais se répéter, où que ce soit sur la planète. La Soka Gakkai a pour mission sociale d’œuvrer sans relâche à l’avènement d’un monde exempt de ces armes.

En observant le monde d’aujourd’hui, je suis profondément préoccupé par l’érosion continue de la dignité de la vie individuelle dans le cadre des conflits et des guerres civiles en cours, aggravée par la menace des armes nucléaires, qui s’intensifie de nouveau.

Le droit international humanitaire est né d’une reconnaissance commune et forte, à la suite de l’immense dévastation causée par la Seconde Guerre mondiale, de la nécessité de protéger les civils contre les ravages de la guerre. Dans sa proposition pour la paix de 2019, le président Ikeda a rappelé le contexte qui a conduit à l’adoption des Conventions de Genève :

« Les Conventions qui constituent la source du développement ultérieur du droit international humanitaire, manifestent cette puissante détermination précisément parce que les participants aux négociations ont fait l’expérience de la cruauté et de la tragédie de la guerre.

« Si nous ne revenons pas systématiquement au sens originel des Conventions de Genève, nous resterons enlisés dans le genre d’arguments qui justifient comme acceptable toute action, tant qu’elle ne viole pas explicitement la lettre de la loi. »

De très nombreux rapports font état de violations du droit international humanitaire dans les conflits qui font rage actuellement dans le monde. C’est inacceptable. Tout en ayant conscience qu’il n’est peut-être pas possible d’éliminer immédiatement et totalement toutes les guerres, j’exhorte toutes les parties à saisir l’occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour réaffirmer leur engagement à respecter le droit international humanitaire. Nous devrions en particulier nous rappeler que le renouvellement des Conventions de Genève après la guerre a été motivé par des appels à créer des zones de sécurité pour les enfants, les femmes, les personnes âgées, les malades et les blessés.

Le vœu de mettre fin à toutes les souffrances

Nous, membres de la Soka Gakkai, demandons instamment que les « remparts érigés contre la guerre », qui empêchent les divisions et les conflits de dégénérer en affrontements militaires de grande échelle, soient renforcés par la solidarité entre les peuples. C’est ce que le président Ikeda n’a cessé de préconiser dans les propositions pour la paix qu’il a publiées chaque année pendant quarante ans, de 1983 à 2022.

Dans sa deuxième proposition pour la paix, en 1984, il a souligné ce qui suit : « Il est vital que nous approfondissions et déployions plus largement nos efforts en faveur du désarmement et, en même temps, que nous renforcions notre engagement continu à créer un monde exempt de guerre. » C’est l’évolution de ces deux dimensions, à savoir un élan diplomatique croissant en faveur du désarmement et la montée des voix populaires exigeant la paix, qui a contribué à accélérer la fin de la guerre froide.

Aujourd’hui, nous assistons dans le monde entier à une normalisation du recours à la force militaire et des pertes civiles qui en résultent ; ce qu’il faut à ce stade, c’est redoubler d’efforts dans ces deux dimensions cruciales.

En 2015, à l’occasion du 70e anniversaire de la fin de la guerre, le président Ikeda a fait une proposition inoubliable au département de la jeunesse de la Soka Gakkai sur l’importance du renoncement à la guerre. Il a demandé que le Sommet annuel de la paix, organisé depuis longtemps par les membres du département de la jeunesse de Hiroshima, de Nagasaki et d’Okinawa, soit relancé sous le nom de « Sommet de la jeunesse pour le renoncement à la guerre ».

Pourquoi avait-il choisi cette formule du « renoncement à la guerre » plutôt que simplement le terme « paix » ? Il avait exprimé le fond de son intention dans sa proposition pour la paix de cette année-là :

« Aucun individu ne jugerait acceptables la violence ou l’oppression contre sa famille ou lui-même, qui seraient fondées sur un préjugé. Mais, lorsque cette violence est dirigée contre d’autres groupes ou populations ethniques, il n’est pas rare que les gens la trouvent justifiée par quelque faute ou manquement de la part des victimes. Afin d’empêcher l’aggravation de telles situations, le premier pas consiste à développer les moyens de se retrouver face à face avec l’autre, en étant libéré de ce type de psychologie collective. […]

« Sans ces efforts [pour comprendre l’autre et voir les choses à travers ses yeux], tout particulièrement à une époque de vives tensions, nos propres conceptions de la paix ou de la justice peuvent très aisément constituer une menace pour la vie et la dignité des autres. »

Dans le monde d’aujourd’hui, le terme « paix » est trop souvent détourné de son sens premier et utilisé comme prétexte pour légitimer les agressions et la violence. Le message clé du président Ikeda est que, plutôt que de permettre cette distorsion, nous devons approfondir notre engagement en faveur de la paix en faisant le vœu explicite de renoncer à la guerre, en nous fondant sur la conviction que personne sur cette planète ne devrait jamais avoir à endurer ses horreurs.

Étant donné que la menace des armes nucléaires se normalise dans le monde d’aujourd’hui, je pense qu’une des tâches urgentes de l’humanité est de sensibiliser l’opinion publique mondiale à leur non-utilisation et de renforcer ainsi l’élan vers leur interdiction et leur abolition, et de prendre des mesures collectives pour faire de ce siècle un siècle défini par le renoncement à la guerre.

Nous devons approfondir notre engagement en faveur de la paix en faisant le vœu explicite de renoncer à la guerre, en nous fondant sur la conviction que personne sur cette planète ne devrait jamais avoir à endurer ses horreurs.

Dans cette optique, nous, membres de la Soka Gakkai, déclarons par la présente notre engagement à continuer de relever sans réserve les défis qui se présentent dans trois domaines clés :

Le premier, c’est l’échange entre les jeunes. Puisque ce sont nous, les êtres humains, qui déclenchons les guerres, c’est aussi nous qui avons la capacité de surmonter les divisions et les affrontements pour prévenir les conflits. Pour ce faire, il est essentiel de construire une société qui résiste à la psychologie collective et à l’agitation violente.

Nous encourageons depuis longtemps les échanges à l’échelle locale, en particulier entre jeunes, avec nos voisins asiatiques, notamment la Chine et la Corée du Sud. Nous sommes fermement convaincus que les amitiés forgées entre les jeunes de la prochaine génération constitueront les plus solides fondations pour des remparts contre la guerre. Il est essentiel de veiller à ce que chaque nouvelle génération fasse l’expérience de tels échanges pour créer une société qui rejette la guerre.

Le deuxième domaine, c’est le dialogue interreligieux. Il ne fait aucun doute que, tout au long de l’histoire de l’humanité, les différences religieuses ont souvent donné lieu à de graves dissensions. Dans le même temps, de nombreuses religions ont apporté un soutien spirituel vital aux personnes qui recherchaient la paix et la dignité. En gardant ces deux facteurs à l’esprit, les croyantes et croyants doivent prendre des mesures concrètes pour bâtir un monde meilleur ; et le développement du dialogue pour approfondir la compréhension mutuelle garantira que les erreurs qui ont à maintes reprises conduit à la discorde ne se répètent pas dans l’avenir.

En mai 2024, je me suis rendu au Vatican pour rencontrer le pape François et discuter de la nécessité urgente de faire naître un monde sans guerre et sans armes nucléaires. En juin de cette année, j’ai également échangé avec le Pr Datuk Abdelaziz Berghout, doyen de l’Institut international de la pensée et de la civilisation islamiques à l’université islamique internationale de Malaisie, sur les philosophies prônant la paix ancrées dans le bouddhisme et l’islam.

La Soka Gakkai et la Soka Gakkai internationale (SGI) ont toutes deux engagé des dialogues avec d’autres organisations confessionnelles (FBOs) lors de réunions de l’Organisation des Nations Unies et de divers forums, ce qui a abouti à la publication de déclarations conjointes sur des questions d’intérêt commun. Nous continuerons de poursuivre activement le dialogue interconfessionnel dans les années à venir.

Le troisième domaine, c’est l’expansion de la solidarité mondiale : celle de personnes qui œuvrent ensemble pour surmonter les problèmes auxquels le monde est confronté. La collaboration en vue d’atteindre des objectifs communs constitue le socle le plus solide pour créer une confiance qui transcende les différences nationales et ethniques. Cette idée a été profondément renforcée par nos travaux de soutien aux initiatives de l’ONU visant à trouver des solutions à des questions d’envergure mondiale telles que les droits humains et les changements climatiques.

Aujourd’hui plus que jamais, la communauté internationale doit passer d’une ère où la méfiance mutuelle a mené à la constitution d’arsenaux militaires à une ère où les nations agissent de concert pour faire face aux menaces et défis communs qui pèsent sur l’humanité. Au fur et à mesure que nous progressons vers cette transition, la voie vers un siècle défini par le renoncement à la guerre se dégagera inévitablement devant nous.

Une fois, le président Ikeda a cité ces propos de Shakyamuni : « Il faut se mettre à la place d’autrui et ne jamais tuer ni conduire un tiers à tuer3 » ; et il a insisté sur le point suivant :

« Nous sommes, en tant qu’êtres humains, pourvus des outils nécessaires pour mener à bien ces efforts : grâce au diapason de la réflexion personnelle, nous pouvons imaginer la souffrance d’autrui comme s’il s’agissait de la nôtre ; grâce au pont du dialogue, nous pouvons aller à la rencontre des autres, où qu’ils se trouvent ; grâce à la pelle et à la pioche de l’amitié, nous pouvons cultiver les déserts les plus désolés et les plus arides4. »

Fidèles à cet esprit, en ce 80e anniversaire de la fin de la guerre, nous réaffirmons, avec nos camarades membres de 192 pays et territoires du monde entier, notre détermination inébranlable à continuer d’agir pour faire advenir un siècle où l’on renoncera à la guerre et où tous les peuples pourront vivre dans la paix et la dignité.

- *1Traduit de l’anglais. Daisaku Ikeda, Journey of Life: Selected Poems of Daisaku Ikeda (Le voyage d’une vie : choix de poèmes de Daisaku Ikeda), New York, I.B. Tauris, 2014, p. 348.

- *2Traduit du japonais. Daisaku Ikeda, « Haha to naru koto » (Devenir mère), Josei Sebun, 28 avril 1969.

- *3Traduit de l’anglais. Acharya Buddharakkhita, The Dhammapada: The Buddha’s Path of Wisdom (La Voie de la sagesse du Bouddha), Kandy, Buddhist Publication Society, 1996, p. 53.

- *4Daisaku Ikeda, « Compassion, Sagesse et Courage : bâtir une société mondiale de paix et de coexistence créative », Proposition pour la paix, 26 janvier 2013, paru dans Propositions pour la paix, 2008-2015, Paris, Les Indes savantes, 2015.